2018年02月23日

AIの有効性と読解力のない子どもたちの話。

少し前に「リーディングスキルテスト」のことをこのブログでも話題にしました。

そのときは、公表された問題から、能動態と受動態の区別のつかない子が目立つし、それは実感として私もわかるということを書いたのですが、このほど、そのテストの主催者からさらに詳しい情報が公開されました。

寡聞にして知らなかったのですが、このリーディングスキルテストの責任者である新井紀子さんは数学者で、「東ロボくん」という東大入試を受験するAIプロジェクトの指導者だった人でした。

「東ロボくん」は、東大合格を目指すと言われていましたが、プロジェクトの真の目的は、AIは東大には合格できないことを証明することだったそうです。

AIには、そのような能力はない。

数学者だからこそ、そのことは予見できていた、というのは説得力のある話です。

AIは、徹頭徹尾、数学の塊。

数学的な情報に変換できないものは、入力も出力もできません。

AIが本質的に「ものごとの意味を理解する」ことはありません。

だから、東大に合格することなどありえない。

AIが特に苦手としている科目は英語だそうです。

AIは、英文の意味を理解しません。

「東ロボくん」には1500億の英文を入力したそうですが、それでも意味など理解しようがありません。

その1500億のデータから、次にくる可能性の最も高い単語を特定していくだけで、意味を汲み取ってはいません。

言い換えれば、AIは、自動翻訳機の役割を果たすことはできても、AI単独で国際会議に出席することはできない。

英語で商談を成立させ、契約を取ることはできない。

人間に求められる英語力がそのようなものである以上、AIが人間を凌ぐことはあり得ないのです。

ところが、「東ロボくん」は、東大に合格することは無理ではあっても、年月を重ねるうちに偏差値が上がっていきました。

ついには、MARCH・関関同立のうちのいくつかの入試で合格点を取るに至ったそうです。

現役高校3年生の学力上位数%に達することは不可能。

しかし、学力上位20%に入ることは可能となりました。

これは極めて危険なことです。

学力上位者は、AIにはできない仕事を今後も続け、収入も今よりさらに上がる可能性があります。

一方、AIと似たような判断・行動の傾向を持つ人は、処理スピードや正確さではAIに勝てませんから、大学を卒業しても、AIの下で最低時給で働くことになりかねません。

いますね・・・・、AIみたいな人。

この場合の「AIみたいな人」は、褒め言葉ではなく悪口で、「AIみたいなおバカさん」ということなのですが。

ものの考え方が一本調子というか。

そうした人たちは、500万円にものぼる奨学金を借りて大学を卒業しても、その借金を返せる職にはつけないことになってしまいます。

大学に進学することは、それだけのリスクを負うことになってしまう・・・・。

この状況を危惧した新井紀子さんは、AIに学力で負けてしまう子の負け方に着目したそうです。

なぜ彼らは入試問題で誤答するのか。

なぜAIよりも正答率が低いのか。

それを調べ、誤答のパターンが奇妙であることに気付きます。

あれ?

この子たち、問題文の意味が理解できていないのでは?

そういう誤答をする子が多いことに気づいたそうです。

それが「リーディングスキルテスト」プロジェクトのそもそもの始まりでした。

リーディングスキルテスト。

教科書に実際にある文を読解し、簡単な正誤問題や選択問題に答えるテストです。

現在、4万人以上の試験データが集まっているとのこと。

子どもだけでなく、大人でも、誤答する人は多いらしいです。

例えば、こんな問題が公開されています。

アミラーゼという酵素はグルコースがつながってできたデンプンを分解するが、同じグルコースからできていても、形が違うセルロースは分解できない。

この文脈において、以下の文中の空欄にあてはまる最も適当なものを選択肢のうちから1つ選びなさい。

セルロースは( )と形が違う。

①デンプン ②アミラーゼ ③グルコース ④酵素

この解答は、このページの一番最後に記します。

こうした問題で誤読をする人は、目立つ単語を目で拾っているだけで、その単語と単語の結びつきや関係、それがどう機能しているかを読みとっていないのではないか?

新井紀子さんのその解説に、私は「ああっ!」と思いました。

私は英語や数学を教えていて、確かにそういうタイプの子に出会っています。

前回のブログにも書きましたが、英語の長文を読むのに、知っているいくつかの単語だけで「妄想誤読」をしてしまう子。

あるいは、英語教科書本文の和訳をする際、その前までの文脈と、次の英文の目立つ単語からストーリーを類推するのか、大意は一致しているものの、該当の英文の訳ではないものをスラスラと口にする子。

そういう子は、物語の和訳は比較的得意なのですが、自然科学系の説明文になると類推できず、行き詰まります。

算数・数学の文章題では、問題文中の数字を適当に組み合わせて、かけたり割ったりすれば答えが出ると漠然と期待しているような奇妙な式を立てる子。

そもそも問題文を読まず、図やグラフだけ眺めて解いている子。

私は、彼らは基本ものぐさで、問題文を精読する習慣がないのだと思っていましたし、確かにその傾向もあるのですが、もしかしたら、彼らの中には、単語を拾う以外の読解がそもそもできない子もいるのではないか?

学校の国語の定期テストの得点の上下の変動が激しい子は怪しいです。

本人は、

本人は、

「今回のテスト範囲の文章とは相性が悪かった」

と言うのですが、実は、単語を拾っているだけなのではないか?

だから当たり外れが大きいのではないか?

だから当たり外れが大きいのではないか?

リーディングスキルテストの結果によれば、こうした教科書の文章を読解できない子どもは、全体の半分近くにのぼるそうです。

AIは、意味を理解しません。

しかし、教科書の文章を読解できない子どもたちも、意味を理解できていない。

それでは、AIに職を奪われ、AIの下で働くことになりかねません。

偏差値では評価できない能力を持つ子には生きる道があります。

いわゆる「人間力」でしょう。

AIで代替できない能力を持つ子は、生きていけます。

しかし、学力的弱者のまま、皆と同じように高校に入り、偏差値のあまり高くない大学に入り、AIと似たような思考パターン・行動傾向しか持てず、AIができないことはその子もできない状態で社会に出てしまう子の将来は暗い・・・。

ともかく、教科書の文章は理解できなくては。

新井紀子さんは、今後の自身の研究生活を、教科書の文章を読めない子たちの救済に捧げる覚悟とのことです。

詳しくは、新井紀子著『AI vs 教科書が読めない子どもたち』(東洋経済新報社)をご覧ください。

個人的には、子どもに教える仕事はAIでは代替できないものだと思っているので、私は、AIに対する関心もこれまで低かったかもしれません。

「AIによるラーニング・プログラム」といったパンフレットが塾に届いたりもするのですが、内容を読むと、まだまだ導入には時期尚早と感じます。

「生徒の誤答を分析し、理解できていないところまでさかのぼります」

とパンフレットには書いてありますが、数学の場合、生徒の誤答の原因の第一は計算ミスです。

誤答する度に、小学校の「2桁のかけ算」や「分数の計算」、中1の「正負の数」に戻って、計算練習をするんでしょうか。

計算ミスの原因が、計算の仕組みを理解できていないせいならばそれで良いでしょうが、人間の計算精度の低さというのは、そういうことだけが原因ではないのです。

特に、女子生徒は、表情に出さなくても、数学の問題を解きながら全く関係ないことを考えていたりします。

友達とごだごたもめていたり、出がけにお母さんと口論したり、彼氏とトラブっていたり。

そういうことのいちいちで心の中に大波が立っているのに、無表情で数学の問題を解いています。

計算なんか合うわけがないんです。( ;∀;)

そして、そういうことを現時点のAIラーニング・プログラムが理解できるとは思えないんです。

心の中に大波が立っている女子生徒に、

「あなたは中1の正負の数の計算を復習しましょう」

なんて指示を出してご覧なさい。

泣き出すか、怒りだしますよ。

怖い怖い怖い。( ; ゜Д゜)

そういうときは、相談に乗れるようなら相談に乗るし、あるいは、あえて知らない顔で問題難度を調節しながら数学の授業をし、「今日は無理だなあ。そんな日もある。また次回」と判断する人間の講師のほうが有効だと思います。

また、数学は、基本は理解しているが応用問題は全く解けない子が多く存在します。

基本問題ならば解けます。

しかし、基本と基本を組み合わせることはできない。

それに対し、現時点のAIに、どの程度の対応力があるのでしょう。

基本は理解しているが応用問題が解けない子どもは、どこに遡って学習をするのでしょう?

AIの言う通りにしていたら、わかりきっている基本問題しか練習できずに勉強が終わってしまう可能性がありそうなのです。

AIによるラーニングプログラムには無限の可能性があるとは思うものの、現時点ではまだ人間の講師の判断のほうが重要で、それなら今と変わらないのです。

怖い怖い怖い。( ; ゜Д゜)

そういうときは、相談に乗れるようなら相談に乗るし、あるいは、あえて知らない顔で問題難度を調節しながら数学の授業をし、「今日は無理だなあ。そんな日もある。また次回」と判断する人間の講師のほうが有効だと思います。

また、数学は、基本は理解しているが応用問題は全く解けない子が多く存在します。

基本問題ならば解けます。

しかし、基本と基本を組み合わせることはできない。

それに対し、現時点のAIに、どの程度の対応力があるのでしょう。

基本は理解しているが応用問題が解けない子どもは、どこに遡って学習をするのでしょう?

AIの言う通りにしていたら、わかりきっている基本問題しか練習できずに勉強が終わってしまう可能性がありそうなのです。

AIによるラーニングプログラムには無限の可能性があるとは思うものの、現時点ではまだ人間の講師の判断のほうが重要で、それなら今と変わらないのです。

過去50年の全ての入試問題が入力され、分析されて、類題学習がいくらでもできるようなプログラムが開発されたら、それはもう私自身が一番ウキウキして導入すると思いますが。

新しい教育機器の活用ということで言えば、私は国立大学教育学部の附属中学に通っていましたから、実験的な教育として、当時の最先端のLL教室での英語の授業を週1回受けていました。

新しい教育機器の活用ということで言えば、私は国立大学教育学部の附属中学に通っていましたから、実験的な教育として、当時の最先端のLL教室での英語の授業を週1回受けていました。

ヘッドホンから英語のリスニング問題が流れ、正答と思う手元のボタンを押します。

生徒の解答はブースにいる英語の先生のもとに集約されます。

正答率や解答分布などが瞬時に分析できるシステムだったのだと思います。

そういう英語学習を目新しく格好いいと、当時の私が思わなかったわけではありません。

だから当時の授業を今も記憶しているのでしょう。

しかし、それで私は英語が好きになったのか?

そのLL授業の成果で私は英語が得意になったのか?

それは違うと思います。

どんなに形が目新しくても、ヘッドホンから流れてくるのは、心弾む曲でもなければ、好きなラジオパーソナリティーの軽妙なおしゃべりでもないのです。

どこまでいっても面白くなりようがない内容の会話や1人語りが英語でされているだけでした。

トムやメアリーがショッピングモールで何を買ったかレベルの話に延々とつきあわされるんです。

面白いわけがないです。

それが英語で語られ、英語を聴き取るということそのものが楽しみでない限り、LL教室なんかちっとも楽しくなかったのです。

さらに言えば、LL教室ではない、普段の英語の授業のほうが、その先生は素晴らしかったのです。

フリップを高く掲げ、英文の転換練習を繰り返す授業でした。

主語を変え、目的語を変え、動詞を変え。

肯定文を疑問文にし、否定文にし。

そうした転換練習を繰り返します。

主語を変え、目的語を変え、動詞を変え。

肯定文を疑問文にし、否定文にし。

そうした転換練習を繰り返します。

どの生徒も1時間の授業で2~3回は指名され、答えていました。

その授業スピード。

全ての生徒に指名していく目配り。

あの授業は職人技でした。

定期テストの範囲だったので毎日聴いていたNHKラジオ講座「基礎英語」も、私には面白かったです。

nameという単語が初めて出てきたとき、ラジオ講座の先生は「私は中学生で初めてこの単語を見たとき、ナメーと読んで、英語と日本語は似ているなあと嬉しくなりました」と真面目な声で話していたのを今も覚えています。

この先生、何を言っているの?

ラジオをまじまじと見つめてしまい、以後ずっと、真面目な声でときどき変なことを言う講師のファンでした。

これも結局は人間力で、ガジェットの魅力よりもコンテンツだったなあと思うのです。

今、AIプログラムを導入すれば、端末を使うのがとりあえず楽しい子どもたちの学習意欲は一時的に上昇するでしょう。

しかし、それはどの程度持続するものなのか?

そもそも、我々大人がウキウキするほど、彼らは端末にウキウキしてくれるのでしょうか?

AIに興味津々なのは、自分が子どもの頃にそんなものが存在しなかった大人たちであって、子どもは案外冷静な反応を示すかもしれません。

結局、何で学ぶかではなく、何を学ぶかだと思うのです。

さて、最後にリーディングスキルテストの解答を。

nameという単語が初めて出てきたとき、ラジオ講座の先生は「私は中学生で初めてこの単語を見たとき、ナメーと読んで、英語と日本語は似ているなあと嬉しくなりました」と真面目な声で話していたのを今も覚えています。

この先生、何を言っているの?

ラジオをまじまじと見つめてしまい、以後ずっと、真面目な声でときどき変なことを言う講師のファンでした。

これも結局は人間力で、ガジェットの魅力よりもコンテンツだったなあと思うのです。

今、AIプログラムを導入すれば、端末を使うのがとりあえず楽しい子どもたちの学習意欲は一時的に上昇するでしょう。

しかし、それはどの程度持続するものなのか?

そもそも、我々大人がウキウキするほど、彼らは端末にウキウキしてくれるのでしょうか?

AIに興味津々なのは、自分が子どもの頃にそんなものが存在しなかった大人たちであって、子どもは案外冷静な反応を示すかもしれません。

結局、何で学ぶかではなく、何を学ぶかだと思うのです。

さて、最後にリーディングスキルテストの解答を。

正解は、①デンプン です。

正解されましたか?ヽ(^。^)ノ

正解されましたか?ヽ(^。^)ノ

2018年02月21日

大学入試民間試験導入の最新情報と、英語長文を読む力。

2020年度から大学入学共通テストが始まります。

そこで導入される英語の民間試験について、国立大学協会がガイドライン案をまとめたとの報道がありました。

公表は4月頃になるとのことです。

英語は「読む・聴く・話す・書く」の4技能を測定するため、民間試験に移行することが決まっています。

今回まとめられたガイドライン案は、この大きな変化を考慮し、2023年度までは、センターが作る「リーディング」「リスニング」テストを全受験生に課すというもの。

つまり2023年度までは、これまでのセンター試験の「英語」「リスニング」とそんなに違わない共通テストをやはり全員受けるということですか。

ガイドラインに強制力はないとはいえ、概ねそういうことになりそうです。

その間、民間試験の扱いはどうなるのかというと、1割弱の加点とのこと。

すなわち、センターの作る英語の問題が200点満点であるなら、例えば、英検2級合格は+15点の加点、英検準1級合格ならば+20点の加点。

全体で220点満点になったイメージですね。

2024年以降はまた違ってくるのでしょうが、スコアを入試にそのまま使用するのではなく、その級に合格すれば加点という形ならば、対策はやりやすそうです。

受験までの1年間の間に受けた英検2級のスコアを入試の英語得点とするということになると、指導法がこれまでとは変わってきます。

これまで、英検はとにかく受かれば良いという指導をせざるを得ませんでした。

多くの生徒が単語力が伴わないのに英検を受けるので、大問1の語彙に関する短問は、50%程度の正答率でも仕方ないのです。

それ以降の読解問題は、75%は正答しましょう。

リスニングも75%の正答率が目標です。

英作文?

何をどう書いていいかわからないという子が多く、一番不安を感じるようですが、書き方のひな型がありますから大丈夫です。

合格点は取れます。

実際、この2年間の受験生は全員、リーディングのスコアよりもライティングのスコアのほうが高かったです。

案ずるより生むが易しです。

合格することだけが目標なので、そんな指導でした。

しかし、スコアがそのまま入試に使用されるとなると、それでは話が済まなくなります。

英語は得点源ですから、他の科目の凹みの分も英語でガサッと得点したいです。

これまでのセンター試験では、200点満点のうち最低でも180点を目標としてきました。

できれば190点を取りましょう。

取れますよ。

個々の大学入試問題と比べたら本当に易しいですから。

そのためには、まず単語力を抜本的に鍛えていきますよー。

それが終わったら、この課題。

次はこれ。

それから、これ。

そういう指導をしてきました。

これからは、それを英検2級でもやるんだなあ。

最短でも結果が表れるまで半年はかかるので、準備も前倒しだなあ。

なかなか大変だ。

そう考えていました。

とはいえ、大学受験のための英検受検なら、生徒のモチベーションが違ってくるから大丈夫なのかもしれません。

今、高校生で英検2級を受ける子は、どこにモチベーションがあるのか、ちょっとよくわかないことがあるのです。

英検2級を何に使うという目的もなく、ただ受けるからでしょうか。

「友達がこの前合格したから、自分もそろそろ」

「英検2級くらいは、もう受かるかと思って」

・・・・受かりませんよ、そんなモチベーションでは。( ;∀;)

まだ受験学年ではないので学習に対して腰が座っていませんから、単語力を根本から変えていく訓練に耐えられそうにありません。

だから、英検2級にふさわしい単語力がないのを承知の上で、ギリギリ合格する指導を今は行っています。

そう考えたら、今の英検指導のほうが多くの困難を抱えながら善戦しているのかもしれません。

単語力さえあれば英文は読み進めていくことができます。

知っている単語ならばリスニングも聞き取れます。

大元は単語力です。

英検の最大の得点源は、リスニングと長文読解。

しかし、長文読解問題が苦手な人は多いです。

大半の人は、単語力不足に悩んでいます。

大半の人は、単語力不足に悩んでいます。

単語がわからないので、英文を読んでも意味がわかりません。

1行に1個や2個のわからない単語があっても読み進めることができますが、1行に5個も6個もわからない単語がある文章は、どんなテクニックを使っても読めません。

そして、文法力。

わからない単語があっても、その単語の位置から品詞を特定し、見切る力。

文の構造を把握して大づかみにしていく力。

ちまちました例外的な文法事項は、文法問題のために覚えるものですが、そうではなく、英文の構造把握のための文法力が読解には必要です。

わからない単語があっても、その単語の位置から品詞を特定し、見切る力。

文の構造を把握して大づかみにしていく力。

ちまちました例外的な文法事項は、文法問題のために覚えるものですが、そうではなく、英文の構造把握のための文法力が読解には必要です。

単語力がない子が妙な読解テクニックにかぶれて、おかしな読み方をすることがあります。

いわゆる「類推読み」というもので、極端な話、本文を読まないで問題を解くというところまでいってしまうこともあります。

単語の意味がわからな過ぎてどうしようもないのはわかるのですが、そういうときには、歯をくいしばって単語力をつける努力をしてほしいです。

そのほうが、結果的には早道ですから。

しかし、楽そうな道に逸れてしまう子は多いです。

以前、こんな誤読がありました。

乳幼児を持つ親が自分の住んでいる郡の保健所に問い合わせたメールに対する、保健所からの返信を読む問題でした。

検診はどこで受けられるのか、予防接種は保健所で受けることは可能かといった問い合わせへの返信です。

ところが、その子はそのメールを、誰かが田舎のデパートにクレームをつけたものへの返信として読んでいたのです。

「郡」という単語を「田舎」と誤読。

「部署」を「デパート」と誤読。

「述べる」を「クレームをつける」と誤読。

そして、その誤読した3つの単語だけで、文章の大意を類推。

そのようにして、似ても似つかない内容のものを勝手に頭の中に作り上げて個々の設問を解いていました。

勿論、全問不正解でした。

( ;∀;)

誤読した3つの単語だけでストーリーを作り上げてしまっては、類推読みを通り越して妄想の域ではないかと思います。

単語力がないとそのようなことが起こります。

勿論、英文の隅々までわかるほどには学習は進まない場合もあります。

だから、意味のわからない単語をある程度カバーする読解テクニックは存在します。

例えば、主語が人で、意味のわからない動詞があり、その後にthat節が続いている場合、

「この動詞の意味がわからないから、文の意味がわからない」

と嘆く受験生に、

「人が主語で目的語がthat節なら、そんな動詞は大体『言う』か『思う』のバリエーションです。何か意味が添えられているのは確かですが、意味の強弱の範疇のものですよ」

と説明すると、目から鱗が落ちたように驚きます。

「主張する」も「説明する」も「証明する」も「反論する」も、「言う」ことのバリエーション。

その単語の意味がわかるに越したことはありませんが、わからなくても何とかなります。

全体の流れを読んでいく妨げにはなりません。

こういう類推読みなら有効です。

しかし、それには、少なくともその前後の内容は理解できていることが必要です。

真面目すぎる子の中には、1つのわからない単語にとらわれて英文を読み進めることができなくなる子がいます。

「妄想誤読」も厄介ですが、たった1語にこだわるのも困ったことです。

特に受験生は、緊張で視野が狭くなってしまうのか、後ろに脚注があることに気づかず、単語の意味がわからなくてパニックを起こすことがあります。

また、脚注はないのに変に難しい単語や言い回しが使用されている場合、その意味を文章中で説明してくれていることが多いです。

それが設問の内容だったりもします。

しかし、パニックを起こして、そのことも判断できなくなってしまうことがあります。

妄想的な読み方はしない。

1語の意味にこだわらない。

こうしたほど良さやバランスを習得するためには、やはり、必要な単語力は身につけた上でたくさんの長文を読み、場数を踏む必要があります。

単語力も文法力もそれなりにあるのに、妙な誤答を繰り返す子も、ときどきいます。

たとえば、こんなふうでした。

I am Akira. I am fifteen. I live in New York. There are five people in my family; my father,my mother,my brother,my sister and me.

これは中2向けの長文です。

全てがクリアで、間違うはずがないように見えます。

問1 How many people live with Akira?

その子の答えは、 No one dose. でした。

Five people do.

と答えるケアレスミスなら、まだわかります。

なぜ、誰も一緒に住んでいないと誤解したのでしょうか。

答えの英文は、文法的に正確で、英語力がそれなりのものであるのを感じさせるのに。

「これは、4人ですよ。お父さんとお母さんとお兄さんとお姉さんの4人と一緒に住んでいます」

「そうなんですか?」

と、彼は、心から驚いた顔をしていました。

「1人で住んでいるんじゃないんですか」

「なんでそう思うの?」

「1人でニューヨークに留学しているんじゃないんですか」

「そんなこと、どこにも書いてないよ」

「だって、アキラは、日本人だから。日本人がニューヨークにいるんだから、留学でしょう」

「・・・あなたは、何時代の人なの?」

誤読しやすい人は、思い込みが強いのだと思います。

「行間を読め」とよく言いますが、英語でも日本語でも、書いていないことを読んではいけません。

I am Akira. I am fifteen. I live in New York. There are five people in my family; my father,my mother,my brother,my sister and me.

これは中2向けの長文です。

全てがクリアで、間違うはずがないように見えます。

問1 How many people live with Akira?

その子の答えは、 No one dose. でした。

Five people do.

と答えるケアレスミスなら、まだわかります。

なぜ、誰も一緒に住んでいないと誤解したのでしょうか。

答えの英文は、文法的に正確で、英語力がそれなりのものであるのを感じさせるのに。

「これは、4人ですよ。お父さんとお母さんとお兄さんとお姉さんの4人と一緒に住んでいます」

「そうなんですか?」

と、彼は、心から驚いた顔をしていました。

「1人で住んでいるんじゃないんですか」

「なんでそう思うの?」

「1人でニューヨークに留学しているんじゃないんですか」

「そんなこと、どこにも書いてないよ」

「だって、アキラは、日本人だから。日本人がニューヨークにいるんだから、留学でしょう」

「・・・あなたは、何時代の人なの?」

誤読しやすい人は、思い込みが強いのだと思います。

「行間を読め」とよく言いますが、英語でも日本語でも、書いていないことを読んではいけません。

行間なんか読んだらダメです。

書いてあることから当然推定できることだけを答えるのが、読解です。

厳密に言えば、彼がニューヨークで家族と一緒に住んでいると、この英文には書かれていません。

けれど、独り暮らしならば、この書き方はしないでしょう。

その場合は、家族は4人いるけれど日本に住んでいて、アキラはニューヨークに住んでいる、という説明があるはずです。

そして、アキラは、ニューヨークでホームステイをしていますという、ありがちな展開になっているはず。

それがないのだから、アキラは家族とニューヨークに住んでいるのでしょう。

段落を変えていないことからも、それはうかがえます。

1つの段落には1つの内容を書くのが文章のルールです。

だから、1つの段落の中で語られる家族は「ニューヨークに住んでいる」という情報の中にくくられます。

英語の長文を読むには、まず単語力が必要です。

そして文法力。

わからない単語があっても、その単語の位置から品詞を特定し、見切る力。

文の構造を把握して大づかみにしていく力。

でも、それだけではダメで、もう1つの力が必要なのかもしれません。

書いてあることを正確に読み取る力。

書いていないことを勝手に読んだりはしない力。

誤読しない力。

書いてあることから当然推定できることだけを答えるのが、読解です。

厳密に言えば、彼がニューヨークで家族と一緒に住んでいると、この英文には書かれていません。

けれど、独り暮らしならば、この書き方はしないでしょう。

その場合は、家族は4人いるけれど日本に住んでいて、アキラはニューヨークに住んでいる、という説明があるはずです。

そして、アキラは、ニューヨークでホームステイをしていますという、ありがちな展開になっているはず。

それがないのだから、アキラは家族とニューヨークに住んでいるのでしょう。

段落を変えていないことからも、それはうかがえます。

1つの段落には1つの内容を書くのが文章のルールです。

だから、1つの段落の中で語られる家族は「ニューヨークに住んでいる」という情報の中にくくられます。

英語の長文を読むには、まず単語力が必要です。

そして文法力。

わからない単語があっても、その単語の位置から品詞を特定し、見切る力。

文の構造を把握して大づかみにしていく力。

でも、それだけではダメで、もう1つの力が必要なのかもしれません。

書いてあることを正確に読み取る力。

書いていないことを勝手に読んだりはしない力。

誤読しない力。

変な行間を読まない力が必要です。

それには、多くの英文を読み、誤読の癖があるならそれを客観的に指摘されて自覚しないと直せないでしょう。

演習量の確保は不可欠です。

2018年02月19日

伊予ヶ岳と富山を歩いてきました。2018年2月。

2018年2月18日(日)、千葉県の山、伊予ヶ岳と富山を歩いてきました。

今年は、大学受験生3人、高校受験生3人、中学受験生1人の合計7人の受験生が在籍し、未曾有の忙しさでした。

今週の都立高校入試を前に、全ての受験生が卒業します。

うちの塾は、受験の際にいったん全員が卒業し、その後、新生活が落ち着いて再び通塾を希望される人はまた通い始めるシステムをとっています。

一挙に7人が卒業するこの春、入試の結果はまだ出揃っていないけれど、とりあえず自分への慰労会を行おう。

というわけで、今回は、春の房総、楽ちん山歩きです。

新宿7:50発の特急新宿さざなみ1号・館山行きに乗車。

新宿始発ですので、自由席でも楽に座ることができました。

この電車一本で、目的の岩井駅に着きます。

電車はスカイツリーと別れを告げ、東京から千葉へ。

五井駅の先で車窓から富士山が見え始めました。

まだ海は見えないのですが、風景から海が近いことは感じられます。

そして、浜金谷駅の手前でついに東京湾が見え始め、その向こうに富士山。

千葉で見る富士山もまた良いものですね。

意外に大きく見えます。

岩井駅。9:51。

改札を抜けるとすぐ、駅前に黄色い小型バスが停まっていました。

これが「トミー号」。

どこで下りても200円のコミュニティバスです。

どこで下りても200円のコミュニティバスです。

休日には、このバスが伊予ヶ岳の登山口「天神郷」に停車してくれます。

「伊予ヶ岳に行くのはこのバスですか」

そう尋ねて乗車したのが良かったです。

「次は〇〇です」

という放送もアナウンスも全くなかったのですが、バスは天神郷ですっと停車。

「伊予ヶ岳でしたね?こちらです」

と運転手さんが教えてくれました。

天神郷。10:26。

そこは平群天神社(へぐりてんじんじゃ)の前でした。

ガイドブックの通り、バス停から大鳥居をくぐり、まずは神社で安全登山を祈りました。

神社の左に舗装された細い道があり、それが登山道の始まりです。

最初の道しるべまでが遠いので、この道で良かったのかなと思うのですが、1本道しるべが現われると、その後は道しるべが随所に立っていました。

道は半舗装から、やがて山道に変わります。

よく整備されたハイキング道でした。

この季節なのに、山は緑。

照葉樹に覆われ、樹木の下にはシダ類が繁茂しています。

空は快晴。

風もなく、暖かい。

気持ち良く展望台へ。11:00。

あずまやもありますが、木段を少し上がった先は見晴らしのよい展望台でベンチとテーブルが置かれてありました。

ひと息ついて、さて、伊予ヶ岳の山頂を目指します。

「ハイキング道はここまで。この先、非常に危険です」

といった掲示がありました。

鎖場の始まりです。

鎖場といっても、かかっているのは太いロープでした。

道はジグザグに曲がりながら山頂に続いているのですが、そのジグザグが全て鎖場でした。

ホールド・足場は豊富ですが、なかなかの傾斜です。

ジグが鎖場。

ザグも鎖場。

次のジグも鎖場。

次のザグも鎖場。

その連続で、ついに頂上まで鎖場は続いていました。(+_+)

今日は、慰労ハイキングだったんだけどなー。

伊予ヶ岳って、こんなに険しかったかなー。

山頂までの10分間、ずっと鎖場でした。

帰って自分の登山記録を読み返したところ、伊予ヶ岳に前回登ったのは2004年。

そのときの感想は「山頂付近は岩場。そんなに難しいところではなかったが、もたついた」

とありました。

もたついてるんじゃん、自分!

だったら素直に「難しかった」と書きなさい。(^-^;

ともかく、山頂。11:10。

突端は鎖で覆われ、独りだけが立つことができます。

順番を待って、突端へ。

群青色の東京湾。

その向こうに富士山と伊豆の山々。

間近に、これから行く富山(とみさん)。

晴れ晴れとした眺望でした。

さて、この山頂は南峰です。

伊予ヶ岳は双耳峰。

一応北峰も往復してきました。

途中の見晴らしの良い場所、そして北峰の山頂から、南峰の突端の様子がよく見えます。

往復して再び南峰。11:30。

下山は同じ鎖場を下る以外に道がありません。

下りようとすると、小学生くらいの女の子が、がんがん近づいてくるので道を譲りました。

活発な子のようで、こういう子に煽られながら鎖場を降りるのは厄介です。

後から来た、その子のお父さんと妹さんにも道を譲りました。

この妹。

活発なお姉さんと多分1歳違いくらいの小学生で、もしかしたら双子かもしれないですが、こちらは大変臆病な様子でした。

鎖場手前の坂を立って降りられず、お尻をついてズルズルと下山。

お父さんがフォローしますが、鎖場ではロープにしがみつき、なかなか足を次の場所に移せません。

その間も、活発な姉は、ガンガン先に行ってしまいます。

これから登るために途中で待機していた人が、お父さんに、

「あの子、前向きに降りて、1回転して落ちましたよ。下にいた人が受け止めてくれたけど。怪我していないか後で見てあげて」

と話しかけていましたが、お父さんは、

「あ、そうですか」

のみ。

あれ?

ありがとうもすみませんもないのですね。

私も、女の子に、

「落ち着いて。ゆっくりで大丈夫だよー」

と声をかけたのですが、返事はなかったです。

止めても先に行ってしまう子と、なかなか降りられない子と、2人を1度に見るので、お父さんもパニックを起こしていたのかもしれません。

そんなわけで、鎖場、大渋滞発生。(^-^;

「あの子、前向きに降りて、1回転して落ちましたよ。下にいた人が受け止めてくれたけど。怪我していないか後で見てあげて」

と話しかけていましたが、お父さんは、

「あ、そうですか」

のみ。

あれ?

ありがとうもすみませんもないのですね。

私も、女の子に、

「落ち着いて。ゆっくりで大丈夫だよー」

と声をかけたのですが、返事はなかったです。

止めても先に行ってしまう子と、なかなか降りられない子と、2人を1度に見るので、お父さんもパニックを起こしていたのかもしれません。

そんなわけで、鎖場、大渋滞発生。(^-^;

渋滞に業を煮やした人が、ロープを使わずに降りてきたりしますが、渋滞の発生源が小学生の女の子だとわかると、文句も言えず、そこで棒立ちです。

その子を脅かすことになりそうで、ロープを使わずに抜き去ることもできません。

結局、鎖場の下りに30分かかってしまいました。

とはいえ、その間、ホールドの様子やロープの様子などをよく観察できたので、落ち着いて下ることができたから、私としてはまあ良かったと思います。

あのとき、あの活発な女の子に道を譲らなかったら、1回転した子が私のところに落ちてきたかもしれないので、むしろ、私は運が良かったのでしょう。

そんなわけで、展望台まで戻ってきました。12:00。

来た道をさらに少し戻ると、分岐の道しるべがあり、その通りに「富山」を目指します。

落ち葉が少し積もっていて柔らかく、今までの道よりも歩く人は少ないのかもしれませんが、やはりよく整備されているハイキング道でした。

道しるべの通りにどんどん降りていくと、再び舗装された道に。

さらに下りていくと、県道89号に突き当たりました。

この道は、どっちに曲がるのかな?

感覚的には右のようなのですが、ここ、左でした。

道路の向かい側に道しるべがありました。

ちょっと見えにくいのが難点です。

そこから100メートルでV字に戻るように右の登り坂へ。

坂道を登っていくと、平らな農道に出ました。

舗装はされていますが、車はほとんど通りません。

前方に目指す富山。

振り返れば、下りてきた伊予ヶ岳の岩峰。

足許には水仙、タンポポ、オオイヌノフグリ。

春の里道は、長さを感じませんでした。

再び車道に突き当たります。

ここもよく周囲を確かめると、道路の向かい側に道しるべがありました。

その通りに左折し、10m先をV字に右へ。

その坂道が、富山への登山道の始まりでした。

富山への登山道は山頂近くまで舗装されています。

車も上がれる広い登山道でした。

分岐のあずまや。13:20。

ここで道は南峰と北峰に分かれます。

2004年に来たとき、南峰は荒れていて眺望もなくがっかりした記憶があったので、まずはがっかりな南峰を片付けましょう。

舗装はそこで終わり、土の道はクッションが効いて歩きやすかったのですが、そこかしこに「スズメバチ注意」の看板がありました。

今は冬だからいいですが、この道、夏から秋に行くべきではなさそうです。

そして最後の石段を登ってたどりついた南峰の地蔵堂は、移転は終わっているのか廃屋になっていました。

それでも一応手を合わせ、その先に続く踏み跡をたどると狭い山頂です。

展望台があるのですが、育った樹木が眺望を塞ぎ、ここも廃墟の様相でした。

来た道を戻ります。

観光地によくある「愛の鐘」を一応カンと鳴らし、あずまやに戻りました。

さて、北峰。

木材に似せた人工物で土止めされた階段道が山頂まで続いていました。

山頂は、階段の右手。

山頂標識と三角点があるだけで、狭く、眺望も良くありません。

しかし、山頂の左手に、平らな園地が整備されていました。

展望台も設置されています。

そこに登ると、素晴らしい眺望が広がりました。

うねる房総の山々。

その向こうに青く輝く東京湾。

園地には、大きな石碑がありました。

皇太子様ご夫妻の登山記念碑でした。

平成11年とのこと。

ああ、だから「愛の鐘」もあったのかなあ。

園地にはベンチやテーブルも並んでいました。

その1つに座って遅い昼食。13:40。

さて、下山。

まずはあずまやに戻ります。

そこから南峰へ少し行くと分岐があり、「伏姫籠窟」の道しるべに従って山道を進んでいきました。

道はすぐに木段に変わり、段差の大きい木段が延々と続きます。

木段の下りは疲れるけれど、これが整備される前は急坂が延々と続いたのでしょうから、それを思えば有難い。

どんどん下っていくと、舗装された道に出ました。

舗装された下り道をさらに進みます。

基本は道なりに直進ですが、わかりにくいところには道しるべがありました。

伏姫籠窟。14:35。

立派な門構えです。

門前にはトイレ。

観光名所ですが、入場無料です。

さて、伏姫とは誰か?

滝沢馬琴『南総里見八犬伝』のヒロインです。

私の世代ですと、NHKが放送した人形劇『新八犬伝』を覚えている方が多いと思います。

月曜から金曜まで、毎日15分放送されていた人形劇です。

人形製作は辻村ジュサブロー。

ちょっと怖いくらいに精巧で豪華な人形でした。

進行は坂本九さん。

黒子の服を着て、ときどき顔も出しましたね。

夕方6時台の放送で視聴率は20%を越えていたそうですから、いかに人気があったかがわかります。

私もほぼ毎日見ていました。

ここで『南総里見八犬伝』のあらすじを。

時は室町時代後期。

安房の里見義実は、滝田城主を討った逆臣の妻の助命を一度は約束しながら、家臣に諫められ、言を翻す。

逆臣の妻、玉梓は「里見の子孫を畜生道に落とす」と呪詛の言葉を残し斬首された。

時は下り、里見領の飢饉に乗じて隣国が攻め寄せる。

落城を前に、里見義実は飼い犬の八房に、敵景連の首を取ってきたら娘の伏姫を与えると戯言を口にする。

八房は約束通り首を取って戻り、伏姫を背に乗せて富山へ消えた。

富山で伏姫は読経の日々を過ごし、八房が負っていた呪詛は消えたが、伏姫奪還のため富山に入った里見義実と家臣金碗大輔の前で伏姫は割腹する。

その傷口は白い光を放ち、伏姫の数珠は空中高く飛んだ。

「仁義礼智忠信孝悌」の仁義八行の文字が記された八つの大玉は、光りながら八方に飛散。

金碗大輔は責任を感じ自決を試みたが、義実に諫められ、僧侶となり関八州に散った八つの玉を探す旅に出る。

時は下り。

仁義八行の玉を持って生まれついた八人の若者たちは、数奇な運命にもてあそばれながら、一人また一人と出会い、互いが義兄弟であることを知っていく。

物語は関八州を離れ、甲斐へ、越後へ、京都へと広がっていく。

その頃、関東管領扇谷定正は里見討伐を画策していた。

里見家存亡の危機に、八犬士が集結。

ここに物語はクライマックスを迎える・・・・・。

滝沢馬琴のこの壮大な物語は『ドラゴンボール』を始め、今も多くの小説・マンガ・ゲームに影響を与えています。

物語の枠組みの大きさ。

いくらでも展開を広げられる豊富な登場人物。

因縁の奇譚の面白さ。

わくわくが止まりません。

それにしても、『南総里見八犬伝』はフィクションなのですが、何で伏姫が籠った洞窟が実在するのでしょう。

洞窟が先か、物語が先か。

誰が何の目的でこの洞窟を掘ったのか。

虚構と現実を楽々と越えていくこの洞窟の意味するものは何なのか。

門を抜け、木段を登り、解説板を熟読し、洞窟をつくづくと眺め、中を覗き込み、なかなか立ち去れませんでした。

物語の聖地巡礼なんてやったことがなかったけれど、やる人の気持ちが少しわかりました。

ヽ(^。^)ノ

さて、伏姫籠窟からは、先ほどまでの進行方向そのまま、舗装された道を下っていきました。

富山中学校の前の三叉路を左折。

道は国道285号線に突き当たりました。

そこを右へ。

あとは、ひたすら直進です。

内房線の踏切を越えてすぐ、細い道を右に入ると、ほどなく岩井駅でした。15:30。

駅の少し手前に、伏姫と八房の銅像がありました。

八房がちょっと小さいかなあ。

神犬八房は、もっと巨大なほうがいいなあ。

でも、室町時代の日本にそんな大型犬がいるわけがないので、まあこれで良いのかな。

観光シーズンではないので、駅前の店は全部お休みでした。

ビールを買う場所もありません。

ソフトドリンクの自販機ならありました。

早めにホームに上がり、ベンチに座ってのんびり過ごしました。

特急新宿さざなみ4号。16:14発。

帰りも座れました。

だんだんと陽が暮れて、車窓から大きな夕陽が見えました。

新宿着。18:07。

帰りも座れました。

だんだんと陽が暮れて、車窓から大きな夕陽が見えました。

新宿着。18:07。

速いなあ。

房総、近いなあ。

特急だもの。

ヽ(^。^)ノ

2018年02月12日

丹沢 鍋割山から塔ノ岳を縦走しました。2018年2月。

2018年2月11日(日)、丹沢の鍋割山から塔ノ岳を歩いてきました。

新宿で小田急に乗り換えて、渋沢駅下車。7:42。

駅北口から大倉行きのバス発車。7:50。

バスは立っている人はなく、座席がほぼ埋まった状態でした。

雪の時期の丹沢としては、人が少ない気がします。

前夜の雨は朝には上がりよく晴れるという予報でしたが、天気は曇り。

人が少ないのは、連休の中日で、日帰りの山歩きに来る人が少ないことと、この天気のせいでしょうか。

私も、月曜日を休みにしたので、一泊で雲取山に行きたいなあと雲取山荘に予約の電話を入れたのですが、水が完全に凍結して食事を提供できない、勿論、宿泊者に水を提供することもできないと言われました。

いつもなら、冬でも小屋では食事は提供されますし、お水やお湯も分けてもらえます。

今年は、我が家の給湯器すら午前中は凍結している日がありました。

山は当然、もっと冷え込んでいる。

そのことを考えなかったなあ。

今年は雪が多そうだ、くらいのことしか考えなかったことを反省しました。

2日分の飲み水、煮炊きの水、食料とコンロと燃料を持って雲取山。

テントや寝袋が不要な分、まだ軽いともいえるのですが、膝や腰に不安がありますのでやめておきました。

でも、日帰りでどこかに行きたい。

そういうわけで、丹沢に来ました。ヽ(^。^)ノ

大倉。

トイレを済ませ、支度をし、登山届を出して、出発。8:10。

舗装道路の雪は全部融けていました。

空は曇っていますが、暖かい。

空気がキンと冷えて肌に痛い感じがありません。

舗装道路が終わり、未舗装の道に入っても、やはり雪はありません。

二俣までの林道は、舗装された道と未舗装の道の繰り返し。

林道も雪は全くありませんでした。

二俣。9:30。

少したわんでいる木橋で沢を渡ります。

身体のバランスの悪い日は怖いと感じるところですが、今日はまあまあ大丈夫。

そこから登山口までも軽快に歩いていけました。

登山口、10:10。

鍋割山荘へ歩荷する水が2リットルのペットボトルに入れられて、たくさん置いてありました。

今年は腰に自信がないので、歩荷はできません。

ごめんなさい。

私より少し前に着いた人は、置いてあったペットボトルを5本、ザックに詰めていました。

す、凄いな。

さて登山口には雪が残っていましたが、岩盤のように固くなった雪の1枚板の上に泥が載って真っ黒になっています。

泥道かなと思うと雪で、あまりぬかるまない。

むしろ歩きやすいです。

去年よりも登山口は整理されてわかりやすい印象でした。

不要な木橋が1つ取り除かれたかな?

特に難しいところはなく、後沢乗越から尾根に乗りました。

風があるかと予想していたのですが、ほぼ無風。

暑いので、雪山用のグローブを脱ぎ、いつもの軍手に変えました。

板のような雪も尾根にはなく、道は乾いていました。

いつもの冬の鍋割山は、足の速い人が次から次へと後ろからやってくるので、道を譲るのに時間がかかるのですが、今日は空いていました。

前後に人はいますが、ペットボトル5本歩荷の人を含め、スピードを出している人はいないので、自分のペースで立ち止まらず歩いていけるので楽でした。

丹沢の尾根には、遭難したときすぐに連絡できるように番号を掲示した看板が立っています。

去年までは黒い看板でしたが、黄色を赤で縁取りした看板に変わっていました。

番号は変わりません。

鍋割尾根は、山頂が「鍋割尾根11」です。

1つ1つ、番号が増えていくのを心の支えに登っていきます。

尾根の急登が一段落すると、平らな気持ちの良い道。

それから木段の道。

また平らな気持ちのよい道。

晴れていればそろそろ鍋割山が見えてきそうですが、ガスがかかって、ぼんやりしています。

また登り道。

そして、見覚えのある、両側を樹木に囲まれた狭い木段の道。

そこを抜けると視界が開け、鍋割山頂でした。11:30。

登る途中でも休憩して行動食を食べてきましたが、ベンチの1つに座って、ちょっと長めの休憩。

隣りに座る人たちは、鍋割山荘の鍋焼きうどんを食べていました。

「これなら毎日でも食べられる」

「ほんと旨いなあ」

熱烈ファンですね。(^-^

山頂標識に近いベンチなので、多くの人がやってきては写真を撮って去っていきます。

「わあ、富士山がきれいだ」

「空が青いなあ」

ガスっているときに鍋割山頂で必ず聞く山ギャグを今年も聞いて、さて休憩終了です。

山頂付近はさすがに雪が多かったのですが、融けかけてグチャグチャの雪でした。

塔ノ岳への道は、雪の残っているところと土が見えているところが交替で現れました。

木段の下りの雪がシャーベット状になっているところで尻もちをついてしまいました。

うわあ、滑る。

でも、すぐ土が出てくるし、雪はシャーベットだし、アイゼンは着けられないなあ。

慎重に慎重に。

丹沢特有の、テーブルだかイスだかわからない高さのものが尾根上にぽつんと1つだけ置かれています。

見晴らしの良い場所です。

ちょっと座って休憩。

ガスが切れて、相模湾が見えていました。

だんだん晴れてきて、太陽の光が雪に反射してまぶしい。

サングラスをかけました。

少し雪が深くなってきて、いつも印象的な急な下りのところはしっかりした雪で上手く降りられて安心しました。

金冷シ13:00。

ここから大倉尾根と合流。

陽当たりが良いので、ほぼ木段が出ていました。

残る雪は、シャーベット状。

最後の急登をいきます。

木段が空に通じているような晴れ晴れとした登りです。

塔ノ岳山頂。13:30。

ベンチの1つに座って休憩。

青空が見えていましたが、富士山は雲の中。

しかし、ふっと山頂だけ、あるいは裾野だけ見えます。

「もう少しなんだがなあ」

というつぶやきが後ろから聞こえました。

本当に。

上の写真は、山頂から、大倉尾根方向を振り返って撮ったものです。

さて下山。

シャーベットの雪にヒヤヒヤしながらそろそろと下り、木段はトントン下りました。

金冷シから大倉尾根へ。

まずは歩きやすい木段が続きます。

そこから、痩せ尾根が崩れたせいで何年経っても工事現場みたいな階段を登り、見晴らしの良い道に入ると、先行者が立ち止まって写真を撮っていました。

何だろうと右手を見ると、富士山です。

下山になって、ようやく富士山を見ることができました。

傾斜の緩い2本の木道のところでアイゼンを外している集団が。

その先の広い斜面のところは、もうほとんど雪がありませんでした。

これなら、去年より雪が少ないくらいです。

雪の丹沢を堪能したいのだったら、先週までだっだのでしょう。

広い斜面を踏み跡通りに蛇行して下りていくと、花立山荘。14:00。

秦野の市街を見晴らしながら長い木段を降りていきます。

歩荷の人が登ってきました。

自分の頭より高く積んだ荷物を担いでいます。

凄いなあ。

長い木段の次は、岩がちな下り。

ときどき雪が残っていましたが、例の板のような真っ黒な雪でしたし、そこを踏まずに歩くことも可能でした。

再び木段。

広めの木段が続きます。

ここは日当たりがあまりよくないので、凍結に苦労する年もあるのですが、今年は雪がほとんどありませんでした。

気温が高いのですね。

木段の整備がこのあたりはさらに進んだ様子で、苦労なく堀山の家まで下りてきました。

予想外の気温の高さに汗をかき、持ってきた水が尽きました。

堀山の家でスポーツドリンクを購入。350円。

やはり山で買うドリンク類は高い。

歩荷の費用が含まれているから、仕方ないのです。うん。

干し杏を1つサービスでいただき、表のベンチで食べました。

酸っぱさが疲れを取ってくれるなあ。

小屋には「アイゼンの方は、緑色のじゅうたんの上を歩いてください」と掲示されています。

アイゼンを脱いでお入りくださいという指示が普通で、それも当然なのですが、ここでアイゼン脱いだり履いたりの手間は大変です。

凍結の時期にはありがたいことですね。

さて、堀山の家の脇の細い道を下ります。

少し雪がついていましたが、真っ黒の板雪でした。

それもすぐに尽き、ここからは平らで歩きやすい道が続きました。

雪は融け、ドロドロ道ですが、凍結よりはずっとましです。

どこに足を置いても滑るんですけど、と泣きたくなるような凍結箇所は今日は一つもなくて助かったなあ。

平らな道をどんどん歩き、そこからは木段の下り。

昔は石がゴロゴロしている急な下りで歩きにくかったところでしたが、全て木段が整備され、本当に歩きやすくなりました。

とはいえ、これだけ木段が多いと、大倉尾根に登るのはきつそうです。

こんなに木段が整備されてから大倉尾根を登ったことは一度もありません。

夏も冬も下りに利用しています。

木段を降り切って、見晴茶屋。15:55。

小屋前のデッキは座り込んで休憩している人が大勢いました。

重い登山靴で急な木段を降りるのは疲れますよね。

さて、そこで木段は終わり、道は再び平らに。

どんどん下り、麓の山道らしくなってきた道をいきます。

大倉山の家。16:10。

小屋の中にいた方に、「お帰りなさい」と挨拶されました。

もう麓だー。

大きな石がゴロゴロしている道が始まりました。

これはあえて石を置いているんでしょうね。

雪のない今は歩きにくいけれど、雪が降り始めのときは、この石が滑り止めになるのだろうなあ。

いったん石ゴロゴロの道が終わり、歩きやすい道の後、また石ゴロゴロ。

でも、それが終われば、後はもう歩きやすい麓の道。

そして、舗装道路です。

緩い下りをたったか下って。大倉。16:30。

トイレ前の水道にタワシが備え付けてあり、ストックと靴を洗うことができました。

そうしている間に、渋沢駅行きのバスが入ってきました。

16:38、バス出発。

さて、渋沢駅について、急行新宿行き。17:10。

急行だし、もうこのまま帰ろうかなあという気持ちにもなりましたが、汗もかいたので、鶴巻温泉で下車しました。

改札を抜け、横断歩道を渡って、看板の示す通りに「弘法の湯」へ。

昔はこの看板がなかったので、最初に行ったときは道に迷ってうろうろしましたが、今は初めての人でも簡単にたどりつけるでしょう。

駅から徒歩3分。

弘法の湯の提灯が見えてきました。

通路の途中に靴洗い場。

今日は大倉で洗ってきたから大丈夫です。

中に入ると広い玄関からすぐにザック置き場がありました。

貴重品とお風呂セットをザックから出して、靴を靴箱にしまい、券売機で入浴券を購入。

休日なので2時間1000円。

ここはナトリウム泉なので、お湯がさっぱりしていて、本当に気持ちいい。

途中下車が面倒なのですが、入ってみると、来て良かったと毎回思うのです。

とはいえ、私が好きな温泉は、大体歩行時間の長い山の麓です。

奥多摩温泉もえぎの湯も。

温泉センター数馬の湯も。

武甲温泉も。

山歩きのきつさと麓の温泉の気持ち良さが単純に比例しているだけかもしれません。

さて、お風呂上がり、日はとっぷりと暮れていました。

駅前のコンビニで発泡酒を購入。

改札を抜けると次の急行まで10分。ちょうどいい。

ベンチに座って発泡酒を飲みました。

2018年02月07日

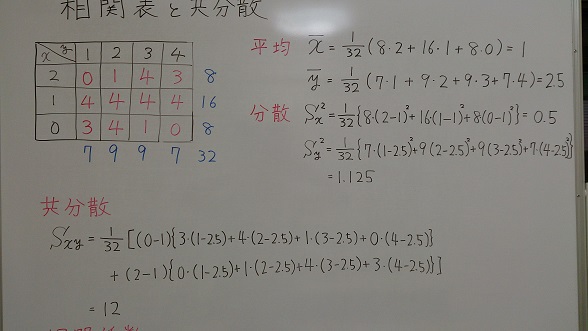

データの分析。相関表と共分散。

今回も「データの分析」の学習の続きです。

まずは、相関表の読み取りから。

上の板書の左上の図が相関表というものです。

難しそうですが、実はとても簡単で、小学校4年生で学習する内容です。

例えば「衛生検査」の表。

「ハンカチを持っている・持っていない」

「爪を切っている・切っていない」

そういう2種類の分類を縦横に組み合わせた表をご覧になったことがあると思います。

あれが相関表です。

上の図は、そういう相関表をもっと無味乾燥にしたものですが、読み取り方は同じです。

例えば、上の図で、x=2で、y=1の人は、0人。

x=2で、y=2の人は、1人。

xやyの値は、データそのものかもしれませんし、度数分布表の各階級を代表する階級値かもしれません。

上の相関表で赤字で書いてあるのは、それぞれの度数です。

外側の青字で書いてあるのは、その合計です。

xの合計は、横の数字をたしていくとわかります。

つまり、x=2の度数は、0+1+4+3で、合計で8人。

x=1の度数は、16人。

yの合計は、縦にたしていきます。

y=1の度数は、7人。

y=2の度数は、9人。

さらに、青字を横に全部たすと、32人。

青字を縦に全部たしても、32人。

このデータの度数は全部で32人であることがわかります。

簡単ですね。

ヽ(^o^)丿

さて、ここからこのデータの分析に入ります。

まずは、平均を求めましょう。

xの平均は、xの総合計を度数で割れば出ます。

xの総合計は、相関表の外側に青字で書いた度数の小計を使って求めることができます。

x=2の人が8人。つまりこの階級の合計は、2×8=16

x=1の人が16人。合計は、1×16=16

x=0の人が8人。合計は、0×8=0

ゆえに、総合計は、16+16+0=32

度数の合計も32ですから、平均は、

32÷32=1となります。

xの平均は1です。

yも同様に計算できます。

1/32(1×7+2×9+3×9+4×7)=2.5

yの平均は、2.5です。

さて、次に分散を求めましょう。

前回学習した内容です。

分散とは、偏差(そのデータと平均との差)を2乗したものの平均のことでした。

相関表の場合、これも外側に書いた青字の数字が役に立ちます。

x=0の偏差の2乗は、(0-1)2。

それが8人いるのですから、合計で、8(0-1)2となります。

x=1は16人なので、

16(1-1)2

x=2は8人。

8(2-1)2

となります。

それらを全てたして、度数全体の32人で割れば、xの分散となります。

すなわち、

S2x=1/32{8(0-1)2+16(1-1)2+8(2-1)2}

一見複雑な式ですが、0になって消えるところもあるので、計算は案外楽で答えは、0.5。

yの分散も同様に、

S2y=1/32{7(0-2.5)2+9(2-2.5)2+9(3-2.5)2+7(4-2.5)2}=1.125

では次に、前回学習した共分散を求めてみましょう。

共分散は、データに正の相関があるか、負の相関があるかを知るための数値でした。

求め方は、(xの偏差)×(yの偏差)の平均。

順番に求めていきましょう。

まず、x=0で、y=1の度数は3人。

その分の(xの偏差)×(yの偏差)の合計は、

3(0-1)(1-2.5)

x=0で、y=2の度数は4人。

すなわち、4(0-1)(2-2.5)

x=0で、y=3の度数は1人。

すなわち、1(0-1)(3-2.5)

x=0で、y=4の度数は0人。

すなわち、0(0-1)(4-2.5)

こうして見てみると、これらは、(0-1)が共通因数ですね。

だから、こんなふうにくくることができます。

(0-1){3(1-2.5)+4(2-2.5)+1(3-2.5)+0(4-2.5)}

つまりは、xの偏差ごとに、yの偏差を分けてたしていくイメージです。

xの偏差が1-1=0となる2列目は、0に何をかけても0なので、もうさすがに書くのは省略しましょう。

xの偏差が2-1となる、一番上の列は、

(2-1){0(1-2.5)+1(2-2.5)+4(3-2.5)+3(4-2.5)}

これと、さきほどのxの偏差が0-1だった3列目とをたして、32で割れば、共分散となります。

式は複雑そうに見えますが、意味がわかれば楽勝です。

板書の通り、共分散は、12と出ました。

ヽ(^o^)丿

2018年02月05日

雪の三頭山を歩きました。2018年2月。

2018年2月4日(日)、奥多摩の三頭山を歩いてきました。

ホリデー快速あきかわ3号で終点武蔵五日市駅下車。8:48。

雪の季節なので、バスの乗客は少ないだろうと思ったのですが、いつものように駅前に行列ができていました。

係員さんが、

「払沢の滝行きのバスは、10時発です。数馬行きのバスに乗車し、本宿役場前で下りて歩いてください」

とアナウンスしていました。

そういえば、払沢の滝が12年ぶりに完全氷結したとニュースで見ました。

行列の大半の人は山支度ではない服装の人たちでした。

バスは2台で発車。

本宿役場前で半分ほどの人は下車しましたが、それでも、バス内は山支度ではない人が目立ちます。

数少ない山支度の人たちが浅間尾根登山口でどっと降りてしまい、さらに不安になりました。

うわあ、三頭山に行く人、いないのかなあ?

2月28日まで、休日のバスは数馬止まりです。

都民の森へ行くバスがありません。

この時期の三頭山が不人気なのは、それも大きな原因でしょうか。

数馬からの登山道もあるので、今日はそこを歩く予定です。

終点、数馬下車。

はて、どちら行けばいいんだろう?

山姿ではないのですが、自信をもって歩きだした人たちがいたので、とりあえず、その人たちについて緩い登り坂の道路を歩いていきました。

しばらく行くと、右手に、九頭竜神社の石段。

先行者はそこを上がっていきました。

先行者はそこを上がっていきました。

地図で見ると、九頭竜神社から登山道が伸びているようにも見えたので、石段を上がってみましたが、そこは狭く、その先に伸びるトレースもありません。

とりあえず、本日の安全登山をお願いして、石段を下りました。

どこかに登山口があったはずなのですが、見つけることができないまま、ずっと道路を登っていきました。

登山地図によれば、登山道はこの先でも道路と交差するので、そこがチャンスです。

車はほとんど通らないし、凍結もしていないので、道路を歩いていてもそれほどストレスはありませんでした。

しばらく歩いて、左手に「三頭山」の道しるべを発見。

道路とはV字を描いて戻る印象の道でした。

そして、入り口から雪。

サクサクの新雪のような雪でした。

トレースも明瞭です。

やったあ。ヽ(^。^)ノ

山の麓の雪道は融けては凍結を繰り返してツルンツルンになっていることが多く、私はそういう道が一番苦手なのですが、三頭山への道は、もうかなり高度が上がっていることもあり、歩きやすい雪道から始まりました。

むしろ、最初の登山口を見つけていたら、凍結に難渋したのかもしれません。

圧雪になっていない、ほど良いトレースを追いかけてしばらく行くと、沢。

木板が三枚渡してある橋がかかっていました。

陽当たりが良いので凍結していないし、緩い登りなのでアイゼンをつけていなくても不安は感じませんでしたが、ここを下るのはちょっと嫌かなあ。

橋は、さらに二か所ありました。

帰りは道路を歩こう。

再び道路と合流。

都民の森の少し手前、道路がUの字型にカーブを描いているところに合流しました。

緩い登り坂の道路をとことこ歩いていくと、左手に道路から一段下がって何か建物があります。

近づいてみると、そこに「三頭山」の道しるべがありました。

ここから、再び登山道です。

ここも明瞭なトレース。

崖っぷちの道ではありますが道幅があり、雪が路肩の役割を果たしてくれるのであまり怖さを感じません。

何より雪質が歩きやすいのです。

ほぼ新雪の印象です。

どんどん登っていくと、さらに広い登山道に合流しました。

ここは除雪され、踏み固められた雪道でした。

これは、都民の森の森林館から伸びているウッドチップの遊歩道ですね。

ようやく馴染みのあるゾーンに入ってきて、ひと安心しました。

しばらく歩いていくと、三頭ノ大滝。11:30。

ウッドデッキ部分と吊り橋には雪はありませんでした。

ここも除雪したのでしょう。

観光客が来ていました。

車で来て、このあたりまで散歩するのでしょうか。

だから、雪用の靴でない人でも歩き易いように除雪してあるのだと思います。

三頭ノ大滝は、上部は凍結していましたが、一番下のところは水が音を立てて流れていました。

その場で眺める分には迫力のある眺めなのですが、写真に撮ると散漫な印象になってしまいます。

橋から滝が少し遠いのでしょう。

望遠レンズが必要ですね。

さて、三頭山を目指します。

雪のない季節は、ここは沢沿いの石段の道です。

今日は石段は全部雪に隠れ、サクサクと歩きやすい雪道が続きました。

沢を登りつめると、次は山腹を巻いて登っていきます。

下りてくる人とすれ違うようになりましたが、それもごくたまにでした。

1日で、すれ違った登山者はちょうど10人。

雪の時期の三頭山は、人の少ない静かな山でした。

雪質は1日で変わりますから、こんなに歩きやすい雪が明日も続いている保証はありません。

雪が融ければ、その下の凍結部分が露出するでしょう。

そうなった時期の山が一番歩きにくいし怖いです。

雪質に関しては、このブログを鵜呑みにしないでくださいね。

登り詰めると、ムシカリ峠に突き当りました。

左手の大沢山方面にも細いトレースがついていました。

大沢山から槇寄山へと歩く人がいるのかなあ。

西原峠から、仲の平バス停に降りれば、道路を歩かなくて済みます。

でも、今日はもう遅い。

こんなに歩きやすくても、雪道歩きはやはり普段よりも時間がかかります。

日没の心配もあるし、予定にないことはやめておきましょう。

とにかく三頭山を目指します。

木段の急登が続きます。

雪はついていますが、木段であることは明瞭な積雪量でした。

風で雪が飛ばされているのかもしれません。

三頭山山頂。13:05。

下りてきた人と木段ですれ違いましたが、山頂部にはもう誰もいませんでした。

三頭山の山頂を独り占め。

こんなことは、初めてです。

富士山は、雲がかかり、大きい裾野だけが見えました。

反対側の雲取山・大岳山方面はくっきり。

上の画像がそれです。

雪山を歩くときは長時間の休憩をすると身体が冷えてしまいますので、1時間に1回、行動食を食べ、ポットに詰めてきた熱いカフェオレを小さいカップに一杯飲んで、またすぐに歩きます。

山頂ではミニアンパンを1つ食べ、さて下山。

山腹を巻いていく道の途中で、後ろから若い女性2人が追いついてきました。

登る途中では出会わなかったから、反対回りから来たのかなあ。

あるいは奥多摩湖のほうから登ってきたのかもしれません。

急カーブのちょっとスペースのあるところで道を譲りました。

下り道はやはり楽です。

どんどん降りて行き、森林館の前の石段を下ると、その先はもう雪はありませんでした。

都民の森駐車場。14:30。

さて、ここから数馬まで道路を約4km歩こう。

今からなら16:06発のバスに間に合うでしょう。

とはいえ、歩行者はどこから道路に出たらいいんだろう?

歩行者用の出口はどこだ?

とりあえず、バス停のほうに歩いていくと、駐車場の係員の方に呼び止められました。

「今日は、バスは出てないよ」

「はい。道路にはどうやって出るんですか?」

「え?ああ、温泉センターの送迎車が来ているから、乗りな」

「ええっ?」

温泉センター数馬の湯の送迎車?

係員さんは、私に送迎車を指さし、ドライバーの方には、

「待って。もう一人いくよ」

と大声で止めてくれました。

走っていくと、本当に、温泉センターの無料送迎車でした。

中には先客が2人。

山腹で道を譲った、山女子2人でした。

「お二人が、送迎車を呼んだんですか?」

「そう。私たちも教えられて」

「わあ、ありがとうございます」

「いえ、それはドライバーさんに」

それもそうなのですが、1人では、電話をしても、多分、送迎車は来てくれません。

早く降りていった二人は、15分から20分は車を待っていたと思います。

それに便乗できて、こんな幸運、ちょっとないです。

4kmの道路歩きをしなくて済んだんです。

数馬からさらに温泉センターまでバス停2つ分歩く気にはなれず、温泉に入るのももう諦めていたのに。

送迎車は、でも、いつも出ているわけではないと思います。

都民の森~数馬のバスがない冬期の休日であること。

道路が凍結していないこと。

天候が安定していること。

人手があること。

そうしたことが重なっていた幸運でしょう。

お風呂上がりに数馬の湯を出る際に、受付で電話を取っている方が、「今はちょっと無理なんですよ」と説明していましたし。

それでも、道路を歩きながら向かうから、都合がついたら途中で車で拾ってほしいと電話口の相手は頼んでいるようでした。

送迎車ありきで登山計画を立てるのは危険だと思います。

温泉センター数馬の湯。14:45。

一応お風呂グッズを持ってきて良かった。

靴箱用の百円玉も、今回はちゃんと準備してきました.

温泉は、春や秋の観光シーズンと比べると空いていました。

いつもより時間も少し早いので、そのせいもあったかもしれません。

自分が本来乗るはずだった次のバスまでかなり時間があり、久しぶりに露天のほうに入ってみたり、いつもの内風呂を堪能したり。

数馬の湯は脱衣所が広く、設計も良いので助かります。

脱衣所の中央に島のような一段高い場所が設置されていて、そこに座るもよし、荷物を整理するもよしとなっています。

その島に一時的に荷物を置いて着替えなどができるので、ロッカー前が押し合いへしあいになりません。

したがって作業能率が良く、着替えをすっと終えて人が出ていくので、混雑しないのです。

脱衣所を出ると、長い廊下にずっとベンチが設置されているのも嬉しいです。

自販機でビールを購入。

ベンチに座ってのんびり飲みました。

ベンチに座ってのんびり飲みました。

売店で手作りコンニャクも購入。

16:08、数馬の湯のすぐ前のバス停に、バスが2台やってきました。

どちらも空いていました。

観光客は、もう少し早いバスで帰ったのでしょうか。

人里、浅間尾根登山口、上川乗。

登山口の度に、2人、3人と登山者が乗車してきました。

浅間尾根も、笹尾根も、今日は快適な登山日和だったでしょう。

このバスは、武蔵五日市駅で、ホリデー快速と接続します。

とことん運の良い1日でした。

ヽ(^。^)ノ

2018年02月01日

データの分析。共分散と相関係数。

今回も、「データの分析」の学習です。

今回のメインは「散布図と共分散」。

散布図は、簡単です。

2種類のデータに相関関係があるかどうかを見たいときに描くグラフです。

例えば、定期テストの国語の得点と数学の得点。

国語の得点が高い子ほど、数学も得点が高い。

もしそういう傾向があるのならば、それは「正の相関関係がある」と言います。

逆に、国語の得点が高い子ほど、数学の得点は低い。

そういう傾向があるならば、それは「負の相関関係がある」と言います。

1人1人の国語の得点をx、数学の得点をyとして、座標平面上に点を打っていきます。

それが「散布図」です。

データの1つ1つが点として打ち込まれます。

夜空の星のように。

それが天の川のように帯になって集まり、全体に右上がりの傾向が見られたら、

「正の相関関係がある」

点の集合が全体に右下がりの傾向が見られたら、

「負の相関関係がある」

と言います。

バラバラに散っているならば、

「相関関係はない」

となります。

ここまでは易しいですね。

(*'▽')

で、例によって、この関係を数値で表そうとする人が現れるのです。

・・・・・余計なことを。(笑)

高校生からも、

「もう散布図でいいじゃないですか」

と言われてしまうところです。

私もそう思います。

でも、数値にしたいのです。

数学ですから。

学問ですから。

上の画像の、私の板書をご覧ください。

座標平面を、xの平均とyの平均とで区切り、4つの部分に分割してあります。

4つの部分のうち、原点に近い左下の部分は、xの値もyの値も平均より小さいデータが集まるところです。

すなわち、偏差(そのデータの値-平均)は、どちらも負の数。

左上の部分は、xの偏差は負の数。yの偏差は正の数。

右下の部分は、xの偏差は正の数。yの偏差は負の数。

右上の部分は、どちらの偏差も正の数。

ここで、正の相関関係かあるとき、散布図では、上の画像で赤の斜線で塗った、左下と右上の部分に点が多く打たれているはずです。

負の相関関係があるとき、散布図では、上の画像で青の斜線で塗った、左上と右下の部分に点が多く打たれているでしょう。

この赤の部分に共通点はないか?

青い部分に共通点はないか?

あるんです。

それぞれの偏差は正だったり負だったりバラバラですが、偏差の積は?

正×正=正

負×負=正

赤くぬられた左下と右上は、偏差の積はどちらも正の数になります。

正×負=負

負×正=負

青く塗られた左上と右下は、偏差の積はどちらも負の数になります。

すなわち、xとyの偏差の積によって、相関関係を示すことができます。

(xの偏差)×(yの偏差)>0 ならば、正の相関関係

(xの偏差)×(yの偏差)<0 ならば、負の相関関係

となります。

全体の傾向を見たいのですから、偏差の積の平均を出せばよいのです。

すなわち、全てのデータの偏差の積を足して、データの個数で割ります。

これによって、そのデータの全体の偏差の積が正の数であるか、負の数であるかがわかります。

それは、このデータ全体の傾向が、正の相関関係であるか、負の相関関係であるかを示す数値となるでしょう。

この数値を「共分散」と言います。

共分散を求める公式は、上の画像に書いた通りです。

共分散が正の数ならば、正の相関関係がある。

共分散が負の数ならば、負の相関関係がある。

共分散が0に近づくほど、相関関係が弱い。

ということが言えます。

とはいえ、これがまた高校生には不評です。

( ;∀;)

でも、おそらく言葉の意味の理解が追い付かないことが主な原因だと思います。

聞いたこともない単語が多すぎるのでしょう。

「共分散とは、偏差の積の平均」

単語のいちいちが何をどうすることか、頭の中を時間をかけて通さないと、よく意味がわからない。

そういうことだと思います。

時間はかかってもいいです。

じっくり理解を深めてください。