2015年10月26日

武蔵おごせハイキング大会に参加しました。2015年。

2015年10月25日、第17回武蔵おごせハイキング大会に参加しました。

以前に参加したのは、もう10年前です。

そのときは、7kmコース、17kmコース、27kmコースの3コースあったと記憶しています。

今は、2コースになり、コースも随分短くなっていました。

6kmの「山登りビギナーコース」と、18kmの「秋の里山満喫コース」。

申し込むときにどちらにするか選んで、往復葉書で申し込みます。

返ってきた参加葉書には、推奨の電車時刻が書かれていました。

長いコースの人は、7:30から出発。

短いコースの人は、8:30から出発ということらしいです。

さて、三鷹発5:20の電車に乗る予定でしたが、1つ早い5:12の電車に間にあってしまいました。

するすると1つ前の電車に乗りつぎ、生越駅にも推奨電車より1つ前で到着。

でも、電車の中は参加者でいっぱいでした。

駅からザッザカ歩く人の列ができ、流れに乗ってスタート会場の中央公民館へ。

道しるべがなく、スタッフもまだ立っていなかったので、この参加者の列がなかったら、1人ではちょっとわかりにくい道かもしれません。

公民館到着。7:10。

既に参加者の大行列が。

受付は7:30開始予定で、スタッフはもういるのですが、本当に7:30まで受付は始まりませんでした。

しばらくすると推奨電車に乗った人たちも到着し、行列は長くなるばかり。

外秩父七峰縦走大会ならば、6:30受付開始とはなっていても、準備ができ次第、毎回6時過ぎには受付を開始してくれるので、朝の受付がスムーズです。

その後の山道の渋滞解消にも役立っていると思います。

まあ、仕方ない。

7:30開始といったら7:30開始なのがむしろ当たり前です。

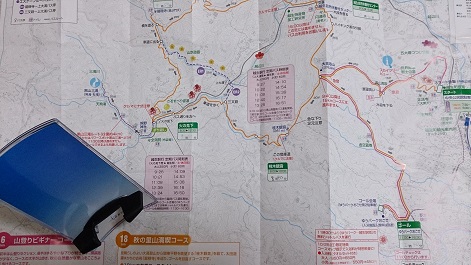

受付で葉書と引き換えに地図とチラシ2枚を受け取り、さて出発。

チラシによれば、来年、越生町は「ハイキングのまち」宣言をするそうです。

来年4月29日には、町を挙げてのハイキング大会を開催するとか。

どんなのかなあ。

面白いコースなら参加したいなあ。

申込開始は来年2月頃予定だそうです。

中央公民館の横手の階段から登っていきます。

よく整備されて道幅も広い遊歩道でした。

ジグザグ道なので、傾斜もゆるく歩きやすい。

どんどん眺望がよくなり、いったん広く平らなところに出ると、そこから本格的な山道。

急登が始まりました。

木の根の作る段差がなかなか急です。

登山道は複線化しているところが多く、追い抜きやすい。

流れに乗っていると、かなりスピードがあります。

たった18kmのコースなのに、なぜ、皆、こんなに急ぐ?

このペースなら、昼前にゴールしてしまうよー。

こんなにも急ぐ人が多かった理由を、私は後に知ることになるのですが。

西山高取。8:00。

さらに緩く登ったり下ったりした後、急登をガンガン登って、大高取山。8:20。

速い。

このペースだとオーバーヒートしそうです。

山頂の写真を撮ったりして、速い人たちを見送り、少しペースダウンすることにしました。

ここから下山。

急なところは土止めの木が埋めてあり、歩きやすく整備されています。

木洩れ日の差す足元には、栗のイガやドングリが落ちていました。

麓のお寺の鐘の音が聞こえてきます。

いいなあ、この風情。

でも、こんな中途半端な時間に、何でお寺の鐘が鳴っているのだろう?

桂木観音。8:40。

ああ、ここの鐘は、誰でも鳴らせるようになっている。

ハイキング大会参加者が鳴らしていたのですね。

(*^^)

お寺の外に出ると、眺望の良い駐車場があり、トイレと自販機もありました。

今回、コースのどこにもチェックポイントはなかったのですが、スタッフがいて、地図に時間を書き込めるよう机と鉛筆が用意されていました。

少し行くと、ゆずの無人販売所がありました。

100円、200円、300円の袋。

参加者の男性が、おそらく自宅に電話をかけて、

「ゆずの販売をしているんだけど、要る?」

と奥様に電話している様子にほっこりしながら先を行きます。

右手にゆず畑の続く道を行きます。

越生は、ゆずと梅の町なのですね。

三叉路。9:05。

のどかな農道です。

コスモスの花が風に揺れています。

ひなびたバス待合所の後ろには紅葉が始まっていました。

火の見下。9:20。

この先、黒山三滝に足を伸ばすのもありということなのですが、参加者は誰もそちらに行く様子がありません。

ひたすら先を急ぎます。

10年前は、黒山三滝から傘杉峠、顔振峠、諏訪神社から一本杉山、鼻曲山、そして桂木観音と、面白い山道だった記憶があるのですが、今回のコースは、この先、再び高取山に戻ってくるまでほとんど舗装道路でした。

結局、高取山付近しか山道がない。

コース変更がされたのには、何か事情があるのでしょうか。

昔のコースは急な登り下りの山道が多く、林道も眺望の良いポイントがあり、面白かった記憶がありますが、少し危険だったかなあ。

龍穏寺。9:55。

大きなお寺です。

ベンチや石段で休憩している人が多く見られました。

その先、道端にゆずスカッシュやお弁当の売店。

さらに先には、牛乳の販売カーも停まっていました。

その先もずっと舗装された林道を登ったり下ったり。

車道に出ると、向かい側には飲み物の自販機が並んでいました。

水分に苦しむことは少ないコースです。

しばらく行くと、越生自然休養村センター。10:40。

ここも自販機が並び、建物の中では軽食を取ることもできるようでした。

ゆずスカッシュののぼりが風にはためいています。

トイレもありました。

建物の前のベンチや駐車場に座って休憩している人がたくさんいました。

その先、道しるべがあり、山道の始まり。

再び大高取山へと登ります。

細い階段で、右手には竹林が茂っていました。

静謐な雰囲気。

鎌倉の山を歩いているような印象です。

階段が終わっても道は細く、急な登りが続きます。

大高取山山頂。11:20。

朝と同じ山に戻ってきました。

山頂は、昼食を取る人で大にぎわいでした。

どんどん人が登ってきます。

6kmの「山登りビギナーコース」の人たちです。

そして、ここから、6kmコースと18kmコースは合流し、同じ道を行くのです。

ああ、トップグループがあんなにも急いでいた理由は、これだ。

とりあえず、木の切り株が1つ空いていたので、そこに座りました。

これほどの混雑になっているのだから、今さら焦っても、もう同じです。

どうせなら、眺望を楽しんで行こう。

おにぎりを食べながら、心ゆくまで秋の低山の眺めを楽しみました。

地元の人がたくさん参加している様子です。

「ほら、東京に有名な高尾山があるでしょう」

「あー、行ったことはあると思うけど、記憶がないなあ」

そんな会話が聞こえてきて、ここは案外遠いところなのだと旅情も感じました。

さて出発。

登山道は大渋滞が起きていました。

デニムパンツにスニーカーの人も目立ちます。

幼稚園生くらいの小さい子の手を引いているファミリーも多いです。

もう笑うしかない。

山道を速く歩くという発想そのものがないだろうなあ。

でも、ハイキングって、そういうものですよね。

気持ちだけあせっても同じこと。

のんびり行こう。

ハイキング・コースにしては下りの山道は細く、水がしみだしている箇所もあり、ところどころ滑りやすい道でした。

「ゆっくりで良かったね」

「これ、渋滞していなかったら慌てて歩いて転ぶよね」

という感想も前後から聞こえてきます。

確かにそうだなあ。

それにしてもはるか下まで、これほどの大渋滞の原因は何なのだろう。

渋滞にはまること40分、ついに渋滞の原因を発見。

太いロープを使って下る段差が1か所。

ほんの2~3歩のところですし、ロープがなくても落ち着いて下れば平気なのですが、1人1人がここでためらう時間が積もりつもって、山頂からの大渋滞を引き起こしていたのでした。

ここを越えると、急に流れがよくなり、道も広くなりました。

でこぼこな砂利道ですが、追い抜くことができるので快適に進みます。

虚空蔵尊。12:30。

ここは公園になっていて、やはり昼食休憩をしている人が大勢いました。

その先は舗装道路になり、やがて車道に出ます。

ついにゴール。ゆうパークおごせ。12:50。

スタートでもらった地図を見せ、参加賞をもらいました。

スマートフォン・スタンド。

スマホを充電中に立てかけておくものでした。

うーん、微妙な品物だ。

10年前は、Tシャツだったんですよ。

あれは嬉しかったなあ。

(´_ゝ`)

さまざまなテントが並び、越生の特産品を売っています。

ビールも売っています。

何か煮たり焼いたりしている売店も多いです。

特設ステージがあり、ショーが行われていました。

演歌歌手のそっくりさんのようです。

さて、ゆうパークおごせは、地図を見せると本日のみ特別割引で650円で入館できます。

貸しタオルつき。

ここは、水着で入るスペースと入浴スペースに別れている日帰り入浴施設。

露天風呂は、日に4回、奥飛騨温泉郷の湯の花を投入すると掲示されていました。

ということは、温泉ではないのだな。

三鷹の春の湯方式だ。

春の湯の草津の湯、好きです。

ヽ(^o^)丿

湯上りに、自販機で発泡酒。350円。

建物の玄関口には、越生駅への無料シャトルバスを待つ長い長い行列が出来ていました。

2015年10月24日

会話のズレ。

もう昔の話になりますが、中学受験生の作文指導をしていたことがあります。

その子の作文は、ときどき頭を抱えてしまう内容のことがありました。

文章は、言いたいことがよく伝わる、わかりやすいものでした。

具体的で、きちんと段落分けもされ、語彙も豊富です。

しかし、あまり他で見かけない内容なのでした。

例えば、運動会の組体操を題材にした作文。

近年、危険度の高い組体操が話題になっていますが、その当時も、6年生の組体操は小学校の運動会の花形種目でした。

どこの学校も、かなり気合を入れて毎日練習していたようです。

その子の小学校もそうだったのでしょう。

しかし、本番、その子の失敗がもとでピラミッドは崩れてしまったのだそうです。

自分たちの席に戻ってきて悔し泣きしている子もいたと、その作文には書かれてありました。

それほどに、皆、毎日一所懸命練習したのでしょう。

しかし、泣いているクラスメイトたちに、その子は言ったのだそうです。

「仕方ないよ。失敗は、誰にでもあるんだから」

・・・・・・・え?

そこまで読んで、私はもう声を上げてしまったのですが、まだ続きはありました。

それを聞いて怒った子が、彼につかみかかり、晴れの運動会にトラブル発生。

しかし、失敗は誰にでもあることなのに暴力なんておかしいというのが、その作文の結論なのでした。

・・・・・・・この作文を、本当に入試当日も書くの?

自分がトラブルメーカーであると、中学の先生に宣伝するようなものですよ?

( ;∀;)

その子は、もちろん真面目な子で、作文も一所懸命書いていたのです。

友達の少ない子に多いのですが、人間関係の経験値が少し足りないのかもしれません。

人の気持ちがどのように動くものか、少しだけわかっていない。

そのために、ときに外界との摩擦が生じる。

入試の作文対策としては、

「初対面の人には話さないようなことは、入試の作文にも書いてはいけない」

と説明すると、むしろこちらが逆にびっくりするほどすんなり理解してくれました。

しかし、その子が抱え込んでいる人間関係については、・・・・。

ある程度の助言はできましたが、そういう子の苦しさを根本的には解決してあげられませんでした。

近年、学力の高い子の中に、こういう子がさらに増えている気がします。

現代の特徴かもしれません。

人の気持ちを想像しなさいなんて定型の説教をするのは簡単ですが、上手く想像できるとは限りません。

人の気持ちの動きがあまりよくわからない子が、無理に想像すると、それはそれで厄介なことが起こります。

これはまた別の生徒の話ですが、あるとき、2枚つづりの確認テストを渡したときのこと。

1枚だけやって差し出すので、

「うん、2枚まとめてね」

と私が言うと、

「採点したくないの?」

「・・・・・え?」

こうして文字に起こしてみると、まるで喧嘩越しのような会話ですが、そういう雰囲気ではなかったのです。

本当に、1枚差し出して断られると、「採点したくないのかな」と思ってしまったようなのです。

他人の気持ちの想像の仕方が、トンチンカンなんです。

また別の生徒の話。

教室の後ろの机に置いてあった計算用紙に使う裏紙の表面が透けてみえ、それが気になった子が、

「この紙、何ですか?」

と質問したようだったのですが、最初のほうを聞き逃した私は、

「え?何?」

と訊き返すと、

「答えたくないなら、いいです」

「・・・・はあ?何の話?」

「いえ、いいです」

「・・・・おいおい。何の話?」

「・・・・何か訊いたらいけないことなのかと思って」

他人の言葉におかしな行間を読んでしまう。

そう思わせる空気を私が出していたのかと反省してみるのですが、でも、そういう反応をする子はタイプが限定されています。

国語の成績が安定しない。

国語のテストの点数が良いときと悪いときの差が激しい。

高校生になると、英語の長文問題でも同じことが起こります。

書いていないことを文章の行間に読んでしまう様子です。

困ったことに、このタイプは、本を読まないから国語が苦手というのではありません。

むしろ、同年代の平均よりも本を読んでいる子が多いように感じます。

本人も、読書好きを自認しています。

読書経験が肥大する一方、生活体験や友達と遊んだ経験が不足しているのかもしれません。

これから、10年、20年。

いずれ経験は蓄積され、他人とコミュニケーションをとりやすくなるはず。

でも、できれば就職までに間に合うと、本人が生きやすいだろうなあ。

最近も、中学生に関数を教えていて、

「この『変化の割合』という言葉は、テストに出るから、覚えて。ほら大問1の知識・理解のところで、そういう用語の穴埋め問題があるでしょう?あそこで出るから」

「テストに出るって何でわかるんですか?」

「・・・・・・・えっ?」

実は、私は君の学校の数学の先生と友達で、次のテスト問題を見せてもらっているんだよと、嘘をついてやろうかしら。

(^-^;

こういうズレた会話も作文も、私にとっては面白い。

なかでも上の作文はその具体性と描写力に感服しました。

だから、何年経っても覚えています。

幾多の凡庸な合格作文にはない個性がありました。

ただ、私は面白がれば済むけれど、本人は、おそらく困難な人間関係に苦しむこともあったのではないか。

今は、私なんかよりもずっと他人の気持ちがわかる素敵な大人になっていますように。

2015年10月13日

中2の数学。角度に関する問題。

図形の苦手な中学生は多いです。

本人は発想力がない、応用力がない、と苦慮しています。

保護者の方はもっと苦慮しています。

でも、授業をしていると、学習の過程で既に問題は起こっているように感じます。

まずは、平行線と角。

対頂角は等しい。

平行線の同位角は、等しい。

平行線の錯角は等しい。

そして、それらの定理を利用して、角度を求める問題。

この勉強をしているときだけなら、そんなに苦労せずに問題を解ける子は多いです。

角度の問題は、数学が嫌いな子もパズルのように感じるからか、解く意欲は見せてくれる子が多いのです。

それはそれで、難しい側面がありますが。

「センセイ、待って。もう少し考えるから」

「・・・テストが近いから、今日は、もっと進まないといけないんだけど」

「待って!」

「宿題にするから、家で解きましょう」

「・・・・だったら、やらない」

・・・・・・え?

個別指導の場合は、それでも、しぶしぶ次に進んでくれるわけですが、集団指導ですと、授業は先に進んでいるのに残りの問題を解いていて、重要な解説を聞いていない子がいます。

説明しながらも机を巡り、そういう子を見つけて注意しなければなりません。

自分の楽しさや自分のペースが最優先事項になってしまっている子は、そうなります。

楽しい勉強も、それはそれで大変。(^_^;)

平行線と角の学習が終わると、次は三角形の内角と外角。

この辺りから、問題が発生してきます。

1つ目、「三角形の内角の和は180度である」。

これは、大多数の子が使えます。

でも、2つ目、「三角形の1つの外角は、隣り合わない内角の和に等しい」。

これを使えない子は、案外多いのです。

三角形ABCがあり、∠Aが48度。∠Bが93度とします。

求めたいのは、∠Cの外角。

「三角形の1つの外角は、隣り合わない内角の和に等しい」。

ゆえに、

48°+93°=141°

シンプルですよね。

たし算ですから、ミスも少ないですし。

ところが、この定理を使えない場合。

まず、∠Cそのものを求めようとします。

180°-48°-93°=39°

そして、∠Cの外角だから、

180°-39°=141°

なぜ、2回も180°から引かねばならないのか?

これでは、引き算の途中で計算ミスをするリスクが高まります。

数学ができる子とできない子の違いは、こんな些細なところの積み重ねです。

しかし、そのことを指摘しても、

「学校で習っていない」

と言う子もいます。

「いいの!こうじゃないとわからないんだから、こうやるの!」

とキレ気味の反応をする子もいます。

いや、落ち着いて、落ち着いて。

どちらが速く楽に計算できるか、よく考えてみよう。

本当に学校で習っていないの?

あなたが身につけていないだけで、学校でも習っているのでは?

「こうじゃないと、わからない」

本人はそう断言するのですが、どうしてこうじゃないとわからないのか、根拠があるわけでありません。

ただ、本人は、こうじゃないとわからないと決めつけています。

解説を聞けば理解できることです。

何も難しくありません。

そして、利用できれば計算が楽になります。

何かに委縮しているのかもしれません。

図形は苦手という劣等感なのか。

そんなに難しいことはやりたくない。

簡単なことだけで済ませたい。

そういう意識なのか。

もう小学生の頃から、

「これ以上難しいことは勉強したくない」

と思い始めている子は多いです。

「数学なんて勉強して何になるの?」

と、私にとっては耳にタコの質問をしてくる子もいます。

もう、新しいことは勉強したくない。

どうせ、わからない。

難しいことは、もうやりたくない。

そういう気持ちの強い子は、身につけると計算が速く正確になる定理も、脳が拒絶しているのかと思うほど身につけないです。

わかるように説明し、授業中に何回演習しても、宿題はそれを使わないで解いてきます。

何でも1つの解き方で済ませたい、そのほうが頭が楽だから。

そう思っているのかもしれません。

計算力があるのなら、それでも正解は出るのです。

しかし、数学に対して萎縮している子は、まず計算力がないために数学の得点がふるわず、それで萎縮が始まっている場合が多いです。

2度の引き算では計算ミスをするリスクが高いのです。

たし算で答を出せる問題を、わざわざ遠回りな引き算で求めて、墓穴を掘ってしまう。

数学が苦手な子ほど、複雑な計算をしなければならない羽目に陥ってしまいます。

外角についての意識が低いことは、この先、いろいろな角度の問題でも外角が見えてこないことにつながり、発想が制限されます。

こちらのほうがさらに問題です。

自ら可能性を狭めていきます。

「こうじゃないとわからない」

なんて言わないで、どうだってわかるようになってほしいです。

保護者の方は、応用問題が解けるようになってほしいと切実に思っています。

でも、本人は本当にそれを切実に願っているのでしょうか。

自分の能力にびっくりするほど低めの限界を定めて、それ以上のことは、あー、そんなの無理無理と諦めていないでしょうか。

まずそこから解決していかなければならないように感じます。

2015年10月05日

ロングウォークちちぶ路、完歩しました。2015年10月

一昨年は熱中症でまさかの敗退。

昨年は、台風で中止。

懸案の「ロングウォークちちぶ路」に2015年10月4日(日)、参加してきました。

三鷹発 4:38。そこから八王子、東飯能と乗り換えて、西武秩父駅着 6:48。

ここから、秩父鉄道の御花畑駅まで歩きます。

曲がり角ごとに道しるべが示されていて、その通りに歩くだけで大丈夫でしたが、思いがけず距離がありました。

速足でも5分くらいかかります。

御花畑発 7:00。長瀞駅着 7:20。

ここがスタート地点です。

まずは駅前で手続き。

私はネットから申し込み用紙を印刷して事前に用意していましたが、その場で申込用紙に記入もできます。

参加費用200円を添えて申し込むと、参加賞と略地図を渡されました。

今年の参加賞は、エマージェンシー5点セット。

カラビナ付きのウォーターボトルの中に、細いライト、薄型ホイッスル、アルミブランケットが入っていました。

これは豪華な参加賞です。

うわあ嬉しい、とホクホクして出発。7:25。

まずは宝登山神社の参道を行きます。

途中にトイレあり。水洗でペーパーもあり、きれいです。

神社の前から「宝登山ロープウェイ」の道しるべに従って、登っていきます。

途中で、ロープウェイ駅への道と別れ、これも道しるべ通りに登山道へ。

道は広く、歩きやすいです。

しかし、去年はここでスピードを出し過ぎて身体に熱がこもり、その先で動けなくなりました。

なので、今回はスピードは抑え目。

首に保冷剤も巻いて、飲みたくなくても気がつく度に水分補給。

起きぬけにも、1リットルの水を飲みたくもないのに飲んできました。

それは若干、飲み過ぎかもしれませんが。(^-^;

宝登山山頂。8:20。

朝からよく晴れて、素晴らしい眺望でした。

上の画像がそれです。

さて、ここから下り道です。

ほとんど木段で整備されていますので、傾斜は急ですが、特に問題ありません。

木段を降り切ると、舗装された林道。

ゆるい下り道ですし、秋の花が両側に咲く、楽しい道です。

ミズヒキ、ツリフネソウ、ヤマハッカ。

秋だなあ。

さて、そこから、長瀞アルプスに入ります。

特にどこが山頂という印象もない、緩い登り下りの続く細い道。

雑木林の中を行く、気持ちの良い道です。

道が細いので、渋滞しがちなのがたまに傷。

今回は「急がないこと」も目標の1つなので、良いでしょう。

最後に大きく下って、その先は、半壊している湿気の多い平らな道を行きます。

道が地崩れしたようになって、真ん中に大きな溝ができ、足を置く場所を選んでいかなければなりません。

ここはちょっと歩きにくい。

注意して歩いていくと、車道に出ます。

万福寺。9:20。

万福寺から、車道歩きです。

出牛峠入り口も、まだ舗装道路。

しばらく緩く登り、道しるべの通りに左の草に覆われた道に入っていきます。

ここから登山道です。

竹林の中の細い道。

途中から急な登りになります。

一昨年は、ここで、ふいに動けなくなりました。

身体が熱を持ち、オーバーヒートを実感しました。

今回は、そうならないようセーブしていきます。

普通に流れに乗って、焦らないで。

登りきると、舗装された林道。

出牛峠。9:50。

緩い林道の登りが続きます。

ときどき眺望が開け、それを励みに頑張ります。

苔不動。10:10。ここから、再び山道。

不動山へと登ります。

2年前は、ここの見晴らしの良い風の通る斜面で30分ほども休憩したのを思い出しました。

オーバーヒートした後、ここまで登った自分、頑張ったね。

再び歩いてみると、かなり距離がありました。

不動山も、どこが山頂なのかあまりはっきりしない、アップダウンの繰り返される山でした。

いったん林道に出て、間瀬峠。11:00。

ここが第2チェックポイント。

え?第1チェックポイントは?

第1チェックポイントは、万福寺のところで、11:00を過ぎたら野上駅への下山を誘導されるそうですが、それ以前は、チェックポイントという印象のない場所です。

第2チェックポイントは、通過証明書が配られるので、大切。

あら?「20kmコース用」の通過証明書を渡された。

332番だから?

以前に完歩帽を獲得したときと比べて、時間的には10分遅い程度なのですが、もう300番を越えているのには驚きました。

この大会、27kmコースの上位300人だけが完歩帽をもらえます。

大会スタートは6:30からなので、1時間近くのハンデがあっての出発ですが、以前はこんなに遅い番号になることはありませんでした。

普通に歩いても300番以内になり、完歩帽をもらえました。

だんだんこの大会がメジャーになり、スピード重視の参加者が増えてきたのかもしれません。

そこから再び登山道へ。

急な登りと緩い登りの繰り返しで、結構、気力と体力をやられます。

それでも、流れに乗って淡々と登っていきます。

ときどきそこから離脱して休憩する人が現れ、流れのスピードは一定で変わらない。

マナーの良い方が多いなあ。

自分のペースで歩くのは構わない。

ただ、速い人に迷惑をかけないように。

外秩父七峰縦走大会よりも、そういうマナーの良い方が多いように感じます。

参加人数が少ないので、全てにおいてゆとりがあるということかもしれません。

雨乞山。11:20。

見晴らしの良い、原っぱの山頂。

ハンググライダーの出発地点です。

木陰に座り、眺望を楽しみながらおにぎりを食べました。

うん、食欲もある。

今回は、大丈夫みたいです。

雨乞山からの下りは、歩きやすい緩く広い作業道。

途中からは舗装された林道に変わり、さらに歩きやすい。

林道の途中に給水所がありました。12:00。

紙コップ一杯の水が配られます。

塩もつまんで舐められます。

ああ、単なる塩がこんなにおいしいとは。

陣見山入り口から、再び山道。

登山道は狭くなったり広くなったり。

アップダウンが繰り返されるので、気持ちが折れそうになる場所です。

でも、足元にはドングリが沢山。

さすが秩父の山は秋の実りが豊かです。

秋の気配に支えられて急坂を登りきり、陣見山。12:30。

人工物があり、眺望はなく、あまり雰囲気の良い山頂ではないのですが、何しろ疲れて座り込んで休憩。

ここからはロープの張られた急な下りです。

それまでも「急な下り」と略地図に書かれた場所は多かったのですが、滑りそうな場所は全てロープが張ってあります。

細いトラロープですので体重を預けるのは危険ですが、そっと握って降りていくだけで意外にバランスが取れます。

これだけ整備された道を「急な下り」と呼ぶのなら、シルバーウイークに歩いた飛龍から前飛龍の下りは「崖」である。

私がストックもつかず、お尻もつかずに歩ける道など、急な下りとは呼ばせない。

と、屁のつっぱりみたいなことを心の中でつぶやきながら降りていき、さらにアップダウンの繰り返しの後、大槻峠。13:00。

第二の給水所です。

紙コップ一杯の水と塩。

ああ、嬉しい。

そこから急登をひと踏ん張りで、虎ヶ岡城址。13:25。

あずま屋があり、休憩適地です。

ここで、もう1つおにぎりを食べました。

さて、また「急な下り」です。

ここは木段が整備され、以前よりもずっと歩きやすくなっていました。

3年前、牛のように猛進する一団を見送った場所です。

今年は、既に300番以内の勝負はついているので、人影もまばら。

前後に人がいない秋の山道。

静かな道でした。

道が湿ってきて藪っぽくなってくると分岐があり、第三チェックポイント。14:20。

もらった通過証明書は、388番。

大休憩を2回もとったわりに、そんなに追い抜かれていない。

係員の方に、

「右が20kmコース、左が27kmコースです」

と言われ、会釈を返して左へ。

ここは、15:30を過ぎると、右の波久礼駅への下山を指示されます。

右手に沢の流れる湿った平らな道を歩いていくと、車道に出ます。

ここからしばらく車道歩きです。

道路から広い空き地に入り、右手に閉鎖された公衆トイレを見て、急な木段を登ります。

堰堤階段と呼ぶらしいです。

空に向かって登るような印象。

その木段を登る参加者の姿が遠くから見えていて、わあ凄い所があるぞと思いましたが、登ってみると案外すんなり上の道路に出て、円良田湖が見えてきました。

魚釣りをしている人がいる。

整備された観光地の印象です。

そして、自販機発見!

今回、3Lのスポーツドリンクを持参しましたが、この時点で大半を飲み終えていたので、天の助けでした。

しかし、スポーツドリンクはさすがに売り切れていて、麦茶を購入。160円。

ごくごく飲みながら歩いていくと、羅漢山登山口。

ここから、最後の登山道です。

この山は、山というより近所の人や観光客が散歩する丘みたいなところ。

よく整備された木段をとんとん上がっていくと、すぐに山頂。14:50。

その下り道には、五百羅漢が置かれてあります。

毎回来る度に写真を撮る、良い表情の羅漢様を今年も撮影。

野にあり、草むした中で、笑顔。

下っていくと、少林寺。

そこからは、ゴールまで舗装道路です。

大通りの直線コースを行けば速いのに、わざわざ善導寺と正龍寺を通るコースが組まれているのは、27kmにするためなのか、大通りを歩く距離をなるべく少なくするためなのか?

ともあれ、足元にカマキリがたくさんいるのどかな畑の中の道でした。

寄居町役場前、ゴール。15:50。

完歩証明書をもらい、三角くじの抽選。

ゴールした人は、空くじなしの抽選に参加できます。

マイクロファイバークロス7枚セットが当たりました。

缶ビール350mL、300円を購入。

寄居駅は、すぐ前。

秋の山道を堪能した、良い1日でした。